Algérie – Visite chez les Touaregs

Texte et photos : Claude Maury

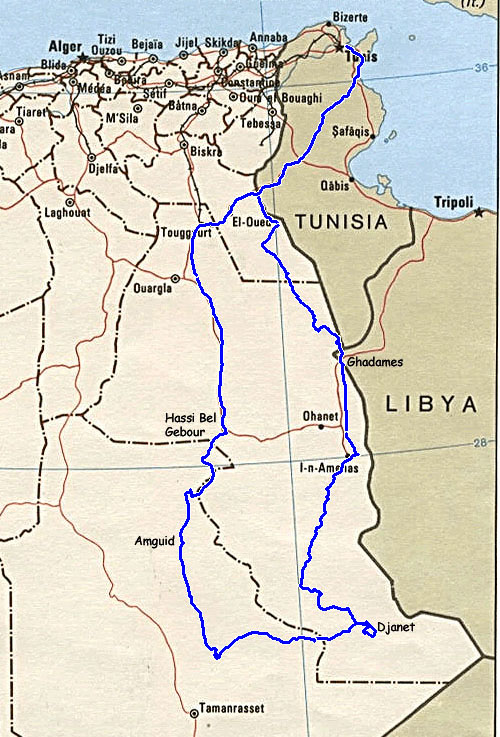

Après avoir débarqué nos véhicules au port de la Goulette à Tunis, nous roulons vers Kerouan pour passer la nuit à l’hôtel Amina. Le lendemain, nous partons direction Sud-ouest vers Tozeur, puis Nefta, situés au Nord du Chott El Jerid (grand lac salé) pour passer en Algérie par la douane d’Hazoua, afin d’éviter le Nord de l’Algérie.

Après avoir débarqué nos véhicules au port de la Goulette à Tunis, nous roulons vers Kerouan pour passer la nuit à l’hôtel Amina. Le lendemain, nous partons direction Sud-ouest vers Tozeur, puis Nefta, situés au Nord du Chott El Jerid (grand lac salé) pour passer en Algérie par la douane d’Hazoua, afin d’éviter le Nord de l’Algérie.

L’accueil en douane est très convivial, mais comme d’habitude, les formalités exigent une paperasserie très conséquente. Tout le monde parle français, donc pas de problème de communication, et c’est une charmante douanière qui procède à une fouille succincte de nos véhicules et nous souhaite un bon voyage en Algérie. Il se fait tard, c’est le crépuscule, nous décidons donc de camper quelques kilomètres après la douane, à proximité du village de Taleb Larbi, où nous irons le lendemain faire nos achats.. Les tentes montées, le repas du soir consommé, voilà une paire de phares qui s’approche du camp. C’est le patron de la station d’essence de Taleb Larbi accompagné de son jeune fils, qui nous ayant vu passer devant chez lui auparavant, vient nous souhaiter la bienvenue et évidemment s’assurer que nous nous arrêterons le lendemain pour faire les pleins de carburant à sa station,. Aimablement, il sort du bois sec de son 4×4, allume un feu et nous prépare le traditionnel thé vert à la menthe. Nous voilà donc dans l’ambiance dès le premier soir.

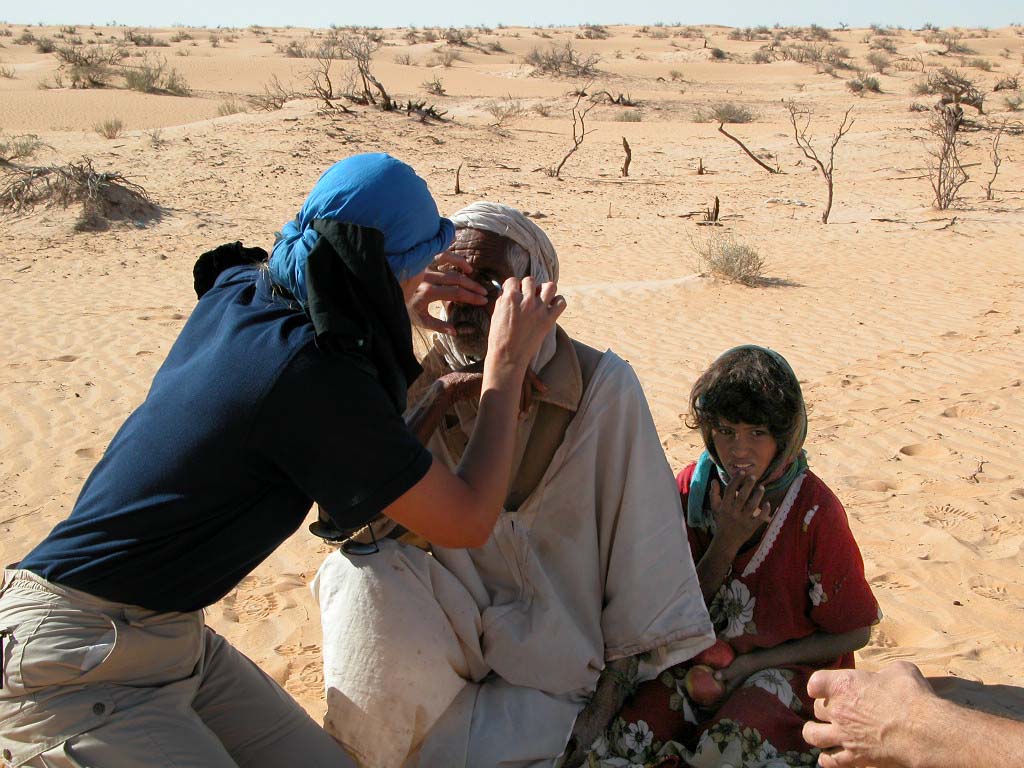

Après une bonne nuit, et avoir procédé aux achats de subsistance et de carburant, nous partons plein sud dans le Grand Erg occidental. Nous traversons le dernier village juste à l’heure de la sortie de l’école, puis nous nous engageons sur une piste qui très rapidement s’efface dans de petites dunes. Plusieurs kilomètres plus tard, c’est notre première rencontre avec une famille nomade berbère : le père, la mère et quatre filles un peu sauvages mais intriguées et curieuses. La mère nous présente un bébé dont les yeux larmoyants sont irrités. Eva, qui est médecin, soigne l’enfant et leur laisse le tube de pommade. Reconnaissante, la maman emmène alors Eva visiter son campement qui est un abri plutôt sommaire au lieu de l’habituelle tente berbère. Durant la traversée du grand  erg, nous rencontrerons encore de ces familles nomades berbères qui gardent des chameaux et des chèvres et vivent chichement au milieu de rien du tout et nous y laisserons toutes nos gouttes et pommades ophtalmologiques, car à cause de la forte réverbération du soleil sur le sable, beaucoup de ces nomades souffrent de conjonctivites ni diagnostiquées, ni soignées et souvent cause de cécité. Le deuxième jour, nous progressons seulement de 23 km, la conduite devient de plus en plus difficile, il faut trouver le meilleur passage parmi les dunes pour éviter un ensablement, sinon il faut manier la pelle et les plaques de désensablement . Le troisième jour, nous quittons les dunes pour arriver à Bir Djedid, un ancien fort militaire français abandonné. Après avoir tiré par 30 mètres de profondeur du puits (Bir en langue arabe) une eau fraîche pour la toilette du jour nous retrouvons un semblant de piste pour continuer notre descente vers le sud. La progression est maintenant plus facile, mais il y a encore des passages de dunes à franchir avec précaution. Le cinquième jour, toujours dans le grand Erg Occidental, nous parvenons en vue d’un camp militaire grand confort, en fait, c’est un ensemble de bungalows climatisés, séparés par des avenues plantées de petits arbres. L’officier qui contrôle nos papiers nous offre la possibilité de prendre une douche dans un bungalow réservé à cet effet. L’installation est aussi rutilante et propre qu’un hôtel 4 étoiles. Nous voyant étonnés par tout ce confort au milieu du désert, l’officier nous explique que c’est une zone pétrolière nouvellement ouverte et que le gouvernement a investi fortement puisque les militaires y séjournent par périodes de six mois.

erg, nous rencontrerons encore de ces familles nomades berbères qui gardent des chameaux et des chèvres et vivent chichement au milieu de rien du tout et nous y laisserons toutes nos gouttes et pommades ophtalmologiques, car à cause de la forte réverbération du soleil sur le sable, beaucoup de ces nomades souffrent de conjonctivites ni diagnostiquées, ni soignées et souvent cause de cécité. Le deuxième jour, nous progressons seulement de 23 km, la conduite devient de plus en plus difficile, il faut trouver le meilleur passage parmi les dunes pour éviter un ensablement, sinon il faut manier la pelle et les plaques de désensablement . Le troisième jour, nous quittons les dunes pour arriver à Bir Djedid, un ancien fort militaire français abandonné. Après avoir tiré par 30 mètres de profondeur du puits (Bir en langue arabe) une eau fraîche pour la toilette du jour nous retrouvons un semblant de piste pour continuer notre descente vers le sud. La progression est maintenant plus facile, mais il y a encore des passages de dunes à franchir avec précaution. Le cinquième jour, toujours dans le grand Erg Occidental, nous parvenons en vue d’un camp militaire grand confort, en fait, c’est un ensemble de bungalows climatisés, séparés par des avenues plantées de petits arbres. L’officier qui contrôle nos papiers nous offre la possibilité de prendre une douche dans un bungalow réservé à cet effet. L’installation est aussi rutilante et propre qu’un hôtel 4 étoiles. Nous voyant étonnés par tout ce confort au milieu du désert, l’officier nous explique que c’est une zone pétrolière nouvellement ouverte et que le gouvernement a investi fortement puisque les militaires y séjournent par périodes de six mois.

Le sixième jour, de retour dans le monde civilisé, nous voilà à Bordj Messouda, au triangle frontalier entre le grand sud tunisien (Bordj El Khadra), la Libye (Ghadamès) et l’Algérie. Nous avons parcouru 550 km de dunes et de pistes. Nous prenons la route toujours plein Sud vers In Amenas. Cette route est sans intérêt et nous continuons de rouler de nuit pour éviter la monotonie du paysage et la chaleur. Tard dans la soirée, à environ 50 km d’In Amenas, nous dressons le camp à la lueur des phares de nos véhicules. Le lendemain vers cinq heures, c’est un fort bruit de moteur qui me réveille. Il s’amplifie de plus en plus, je sors donc précipitamment de ma tente et je vois dans la pénombre de l’aube deux gros phares qui surgissent dans ma direction dans un vacarme assourdissant. Je réalise alors que dans la nuit nous avons planté nos tentes au milieu d’une carrière de sable et que les Caterpillars commencent leur journée, en zigzaguant pour éviter nos tentes.

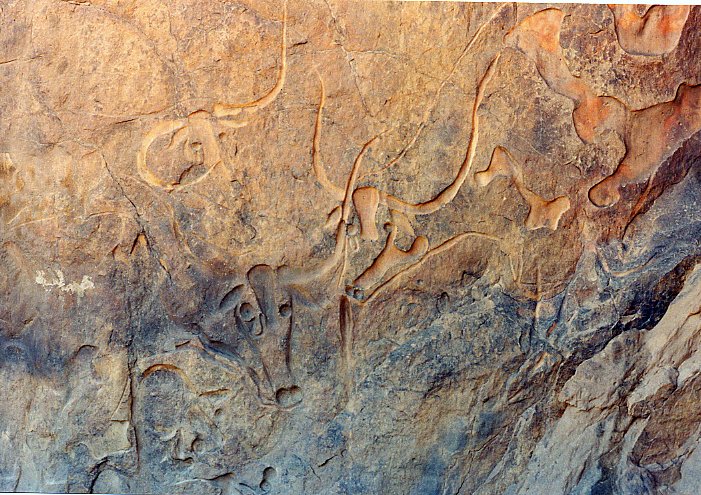

Un arrêt prolongé s’impose afin d’effectuer les opérations de ravitaillement à In Amenas, puis nous continuons la route vers Illizi, anciennement nommé Fort de Polignac, pour enfin aborder le Tassili N’Ajer en plein pays Touareg. En tamahaq ou tamashek (la langue touareg est composée de plusieurs dialectes : le tamahaq, le tadghaq, le taïrt, et le tawllemmet), Tassili signifie plateau. Nous quittons la route et accédons sur ce plateau aux pistes et aux champs de dunes qui sillonnent les djebels (montagnes). C’est un paysage rocheux fantasmagorique, des massifs gréseux aux formes rappelant châteaux ou cathédrales, tandis que d’autres évoquent des silhouettes humaines ou animales, notre imagination fait de chaque massif une rencontre inattendue. Nous avons prévu un détour dans la région d’Iherir, pour y découvrir les gravures rupestres de Dider, datant de la période bubaline, c’est à dire une des plus anciennes périodes de gravures, antérieure de 8’000 à 6’000 ans avant J.C., gravées dans la pierre à même le sol. Il faut marcher nu-pieds pour les contempler et les photographier. On peut y discerner des bœufs sauvages (bubales) qui ont vécu 6’000 ans avant J-C, ce qui a permis de dater approximativement ces gravures: des girafes, des antilopes, des autruches, des éléphants, et des représentations humaines.

période bubaline, c’est à dire une des plus anciennes périodes de gravures, antérieure de 8’000 à 6’000 ans avant J.C., gravées dans la pierre à même le sol. Il faut marcher nu-pieds pour les contempler et les photographier. On peut y discerner des bœufs sauvages (bubales) qui ont vécu 6’000 ans avant J-C, ce qui a permis de dater approximativement ces gravures: des girafes, des antilopes, des autruches, des éléphants, et des représentations humaines.

Deux Touaregs sont là pour protéger le site et nous faire découvrir ces gravures. A la fin de la visite, nous avons droit à la cérémonie du thé. Les théières et les verres à thé sont toujours de petite taille, car cela facilite le transport. Après avoir allumé un petit feu de bois pour la circonstance, par trois fois, l’eau qui bout avec du thé vert dans la théière est transvasée dans une deuxième théière et renouvelée dans la première. Fort et amer au début, le thé devient doux et parfumé à la troisième fois. Il est alors additionné de sucre et de menthe fraîche ou séchée. Lorsque le breuvage est jugé parfait, l’hôte offre un premier petit verre, c’est le verre de bienvenue, puis un deuxième pour déguster et se désaltérer et enfin un troisième pour vous souhaiter bonne route, n’en attendez pas un quatrième, l’eau est rare et précieuse, on boit donc parcimonieusement.

Deux Touaregs sont là pour protéger le site et nous faire découvrir ces gravures. A la fin de la visite, nous avons droit à la cérémonie du thé. Les théières et les verres à thé sont toujours de petite taille, car cela facilite le transport. Après avoir allumé un petit feu de bois pour la circonstance, par trois fois, l’eau qui bout avec du thé vert dans la théière est transvasée dans une deuxième théière et renouvelée dans la première. Fort et amer au début, le thé devient doux et parfumé à la troisième fois. Il est alors additionné de sucre et de menthe fraîche ou séchée. Lorsque le breuvage est jugé parfait, l’hôte offre un premier petit verre, c’est le verre de bienvenue, puis un deuxième pour déguster et se désaltérer et enfin un troisième pour vous souhaiter bonne route, n’en attendez pas un quatrième, l’eau est rare et précieuse, on boit donc parcimonieusement.

Nous bivouaquons au milieu de ce paysage féerique, puis le lendemain passons par Essendilène qui instantanément me rappelle le très beau roman de Roger Frison-Roche « Le rendez-vous d’Essendilene ». En début d’après midi nous arrivons à Djanet, cette jolie ville touareg, à l’ambiance très particulière. En plein centre, un camping/hôtel où l’on rencontre des « baroudeurs » qui comme nous sont venus avec leur 4×4 ou leurs motos. On y fréquente des gens de toutes nationalités, et nous partageons nos impressions et expériences de voyage. Les véhicules locaux qui circulent dans Djanet sont essentiellement des tout-terrains, anciens pour la plupart, ici il n’y a pas de polémique politisée contre la circulation des 4×4 !. Le centre-ville est organisé à la française; dans la rue principale, on y trouve la poste, la banque, la gendarmerie nationale, un restaurant  avec terrasse et quelques échoppes à la mode arabe. Dans l’une de ces échoppes d’artisanat, on peut acheter de très beaux bijoux touaregs, des parures, des colliers, des shirots (amulette en argent contenant des versets du Coran) et des croix, dont la plus connue est la croix d’Agadez. Ces bijoux sont le plus souvent façonnés en argent et sertis de pierres semi-précieuses, leurs formes et motifs représentent des emblèmes traditionnels des tribus touaregs.

avec terrasse et quelques échoppes à la mode arabe. Dans l’une de ces échoppes d’artisanat, on peut acheter de très beaux bijoux touaregs, des parures, des colliers, des shirots (amulette en argent contenant des versets du Coran) et des croix, dont la plus connue est la croix d’Agadez. Ces bijoux sont le plus souvent façonnés en argent et sertis de pierres semi-précieuses, leurs formes et motifs représentent des emblèmes traditionnels des tribus touaregs.

La plupart des hommes et des femmes sont habillés à la mode touareg traditionnelle. L’homme a le visage caché par un voile de front et de bouche (tagelmoust), il porte un saroual (akerbey), pantalon noir resserré aux chevilles, sous une tunique (takamist) teinte à l’indigo, le jeans est aussi porté sous la tunique par les jeunes. Le port du voile de tête est le symbole du passage à l’âge adulte entre seize et vingt ans, il indique aussi le niveau socio-culturel de celui qui le porte. La bouche du Touareg voilé n’apparaît jamais, même lorsqu’il boit et mange. Les femmes n’ont pas le visage voilé, sur une robe longue elles portent un voile (tisernas) qui les enveloppe et passe sur la tête. La pointe du voile est lestée d’un bijou appelé « clé de voile » (asarou) et est rejetée derrière l’épaule. La femme joue un rôle important dans la société touareg en participant activement à la vie et aux réunions du camp ement. Les Touaregs, bien que musulmans, sont monogames et la tente est le symbole de la famille.

ement. Les Touaregs, bien que musulmans, sont monogames et la tente est le symbole de la famille.

Notre descente au sud se termine ici à Djanet, nous repartons donc direction Nord-Ouest pour rejoindre Amguid à plus de 600 km en passant par Seroneout. Mais sans tarder, nous abandonnons la route, et en faisant un détour par Térarart, nous allons admirer une des plus célèbres gravures rupestres du Tassili : celle de la vache qui pleure. Ensuite nous traversons l’Erg d’Admer pour arriver un jour plus tard à Seroneout. Sur les cartes topographiques, Seroneout est indiqué comme un village, mais en réalité ce n’est qu’un petit poste militaire. Il faut d’ailleurs aussi se méfier des indications routières figurant sur ces cartes, car le plus souvent ce qui est indiqué comme route secondaire est une piste qui partiellement peut être très ensablée par des dunes. Dans le Sahara, les dunes progressent en moyenne de quinze mètres par an à cause des tempêtes de sable, donc une carte ancienne ne reflète généralement pas la topographie exacte des lieux, et les cartes actuelles pour le Sahara sont basées sur d’anciennes cartes établies du temps du colonialisme. Ce n’est pas la précision de nos cartes européennes mises à jour périodiquement selon des relevés satellitaires.

traversons l’Erg d’Admer pour arriver un jour plus tard à Seroneout. Sur les cartes topographiques, Seroneout est indiqué comme un village, mais en réalité ce n’est qu’un petit poste militaire. Il faut d’ailleurs aussi se méfier des indications routières figurant sur ces cartes, car le plus souvent ce qui est indiqué comme route secondaire est une piste qui partiellement peut être très ensablée par des dunes. Dans le Sahara, les dunes progressent en moyenne de quinze mètres par an à cause des tempêtes de sable, donc une carte ancienne ne reflète généralement pas la topographie exacte des lieux, et les cartes actuelles pour le Sahara sont basées sur d’anciennes cartes établies du temps du colonialisme. Ce n’est pas la précision de nos cartes européennes mises à jour périodiquement selon des relevés satellitaires.

En quittant le pays touareg, il nous faut deux jours pour rejoindre Amguid, la navigation est difficile, car la piste et les traces ont été effacées par quatre jours de pluies diluviennes qui ont fait déborder les oueds. Les militaires nous confirment qu’un groupe de Français est resté bloqué sur une colline pendant trois jours en attendant que les oueds se tarissent.

A Amguid, c’est un vent violent qui nous surprend, on roule comme dans le brouillard, la visibilité est incertaine au milieu des rafales de vent qui soulèvent beaucoup de sable. Amguid est un village de tentes de nomades ; l’école, le dispensaire, le poste de gendarmerie et le fort militaire sont les seuls bâtiments construits en dur. Nous nous rendons directement au fort, c’est une ancienne caserne de l’armée française qui a par la suite servi de bagne, car toute personne voulant s’échapper avait peu de chance de survivre à une traversée de 500km dans le désert. Le confort n’est pas celui du camp militaire du Grand Erg oriental. Nous sommes invités à partager le repas de midi avec les officiers et les mouches qui nous assaillent sans arrêt. Parmi nos hôtes, il y a un jeune médecin dont la mission est de vacciner les enfants berbères vivant dans la région, il nous raconte quelques péripéties et précise la vie difficile de tous ces nomades. Après le dessert, des dattes délicieusement mûres, et le café, nous allons visiter le dispensaire et l’école. Pour nous, habitués à notre confort et notre qualité de vie, c’est une véritable leçon d’humilité.

Le vent est tombé et nous quittons Amguid en remontant vers le Nord, le long du Gassi Ech Chergui (gassi signifiant passage, couloir), passage qui longe le plateau du Thingert à l’Ouest et l’Erg Tiffernine à l’Est. Dans cette région très fréquentée par les contrebandiers, des pistes et des traces de véhicules s’entrecroisent dans tous les sens et d’ailleurs, nous retrouvons des fûts de 200 litres de gasoil, un carton rempli de cartouches de cigarettes certainement tombé d’un de leurs camions. Comme il est éventré, j’en emporte un paquet, « des cigarettes de marque RYM », en souvenir. Plus loin, nos rencontrons une horde d’une dizaine de motards allemands descendant en direction d’Amguid. Tout le monde s’arrête, et nous les informons de l’état de la piste.

En fin de journée, nous arrivons à Hassi Bel Gebbour où nous rejoignons la route et une station de carburant, bienvenue car nos réserves de gasoil et d’eau sont au minimum. Mais avant de reprendre la route, nous allons vers une source naturelle d’eau chaude prendre un bain relaxant et dresser notre dernier bivouac avant de rejoindre la civilisation. Ensuite, ce sera le retour par la route en passant par Hassi-Messaoud, Toggourt, El Oued et la douane d’Hazoua, où nous fermerons la boucle algérienne pour rejoindre Tunis afin de réembarquer sur le ferry tunisien « Le Carthage ».

En fin de journée, nous arrivons à Hassi Bel Gebbour où nous rejoignons la route et une station de carburant, bienvenue car nos réserves de gasoil et d’eau sont au minimum. Mais avant de reprendre la route, nous allons vers une source naturelle d’eau chaude prendre un bain relaxant et dresser notre dernier bivouac avant de rejoindre la civilisation. Ensuite, ce sera le retour par la route en passant par Hassi-Messaoud, Toggourt, El Oued et la douane d’Hazoua, où nous fermerons la boucle algérienne pour rejoindre Tunis afin de réembarquer sur le ferry tunisien « Le Carthage ».

Ce périple effectué sur une distance de 5’200 km, dont 2’900 km de dunes et de pistes me laisse de beaux souvenirs et de belles images que j’avais envie de partager avec vous au moyen de ce petit récit.

Parcours effectué